En Línea Recta, sección de la revista Rivas Actual dedicada a artículos de opinión de los Escritores en Rivas https://www.rivasactual.com/vuelta-tecnologica-al-cole/

VUELTA TECNOLÓGICA AL COLE

Por Luis Quiñones

No hay vuelta al colegio sin polémica: septiembre siempre trae la particular forma de otoño de regresar a las clases, a los libros, a las paradas de autobús por la mañana, a los exámenes. Ha ocurrido siempre así, y no es baladí utilizar aquí este adverbio (“siempre”) para lo que nunca ha cambiado, para lo que parece permanecer inalterado desde hace décadas, siglos tal vez, en los que la escuela abre sus puertas cuando cierra las suyas el largo verano.

Sin embargo, no “siempre” hemos empezado un curso académico como este, en el que algunas cosas han cambiado tanto y tan profundamente que es difícil pensar en la escuela de “siempre”, como esa verdad arraigada en la cultura que compartimos, en la mentalidad con que encaramos el presente y el futuro y que conforma con tanta solidez nuestra más íntima biografía. La puesta en marcha este año en todos los niveles de la LOMLOE, la nueva ley educativa, nos pone en una situación a maestros, profesores, padres y alumnos, que bien se puede calificar de inédita.

El carácter hipertecnológico y la naturaleza competencial de la ley han dado la vuelta como un calcetín al modo no solo en que debemos enseñar, sino también al modo en que nuestros alumnos van a aprender. La pérdida de una hora en el currículum de 2º de ESO de la materia de Lengua Castellana y Literatura acentúa un poco más una muerte que se esperaba lenta y que, por el contrario, desde el pandémico año 2020, se ha acelerado por una pendiente de consecuencias imprevisibles. El brillo tecnológico, la pátina de modernidad que pantallas táctiles y aulas virtuales y la incorporación de la “digitalización” como un contenido esencial en el currículo de la enseñanza es lo que ya algunos autores han llamado el fin de la escuela ilustrada (El fin de la educación, Xavier Massó, 2023). Se nos está alertado del exceso de tecnología y, sobre todo, de haber convertido la enseñanza de las nuevas tecnologías en un fin en sí mismo, y no un medio imprescindible a través del cual seguir transmitiendo la cultura.

Los legisladores han partido de un error fundamental: que el conocimiento se halla en la Red. Pero no es verdad. El conocimiento es una creación fundamentalmente humana, y su transmisión no es una “selección” de quien estudia, sino un proceso guiado y estructurado en sobre el que, hoy por hoy, falta la reflexión pausada. Si el conocimiento está en la Red, sobran maestros y profesores, y es falso que la educación pueda considerarse un mero vehículo de transmisión on line de contenidos, algunos de los cuales el alumno no va a comprender si no es a través del papel fundamental del maestro.

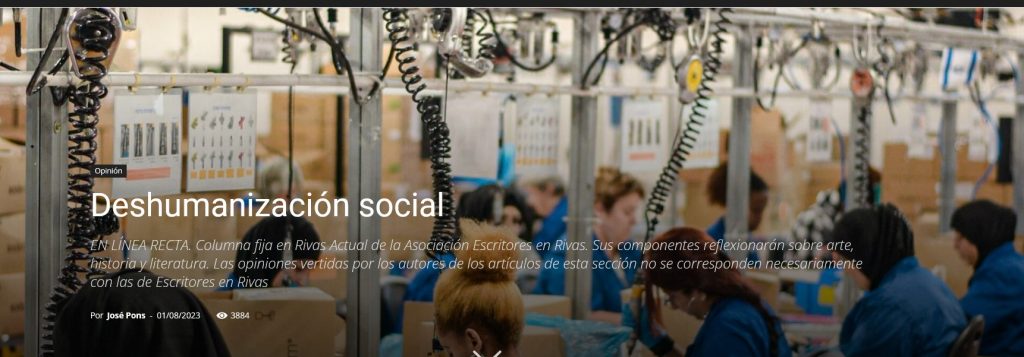

A ello, hay que sumar la labor demasiada abstracta de la evaluación por competencias. A partir de este año, los alumnos serán evaluados no por el grado de profundización de los conocimientos que han adquirido a lo largo del curso, sino en función de si son capaces de realizar tareas adecuadamente, muchas de ellas vinculadas a la puesta en práctica de nuevas tecnologías. El fraude que supone evaluar capacidades o teóricas habilidades no es ni mucho menos lo mismo que evaluar conocimientos, que se adquieren con esfuerzo, dedicación y tras un proceso de comprensión y asimilación. A esta vaga forma de saber si los alumnos saben, hay que sumar la utilización de las llamadas “situaciones de aprendizaje”, que no vienen a crear nuevas inquietudes ni habilidades en los alumnos, sino a profundizar en una negativa y errónea división del trabajo, al más puro estilo fabril, más propio de una cadena de montaje de Tiempos modernos que de un sistema pensado para salvar lagunas sociales, diferencias de clase y repercutir así en la igualdad de oportunidades.

Es por ello que, enfocado de este modo, el sistema educativo no va a permitir ni una transmisión esencial de los valores fundamentales de nuestra tradición cultural, ni por supuesto ejercer de ascensor social. La brecha tecnológica que hay aún entre diferentes barrios y clases sociales, la falta de una igualdad real en cuanto a recursos entre colegios públicos y privados y esta nueva ley motivarán una mayor desigualdad, pero también un mayor desconocimiento “real” del mundo, una menor perspectiva crítica de los estudiantes y fomentarán, contra lo que pudiera pensarse, una desconexión mayor con los valores esenciales que ha de transmitir la escuela. A los alumnos se les enseñará a manejar las máquinas que mueven el mundo, pero no se les enseñará quiénes son realmente los dueños del mundo ni tampoco los intereses que lo mueven. Mientras las grandes empresas tecnológicas hacen caja con una extensión innecesaria de determinadas tecnologías entre los niños y jóvenes, y cuyas consecuencias no se han calibrado aún a largo plazo, poco parece importar que este año se haya inaugurado el curso con menos profesores. Si bien los medios materiales son necesarios y un aprendizaje racional del uso de las nuevas tecnologías, estas no pueden suplir el verdadero sentido del sistema educativo: enseñar cosas, hacernos comprender el mundo que nos rodea y permitirnos mejorarnos como personas y progresar en una sociedad que, nos guste o no, sigue siendo defectuosa.

La introducción de la tecnología en las aulas ni se ha hecho de manera gradual, ni tampoco de manera racional. Ha sido un verdadero tsunami que ha arrastrado con todo lo anterior. Devaluado socialmente el papel del profesor, también ahora se le excluye al docente de su papel central en el proceso de aprendizaje y en el proceso de “creación” de conocimiento. La deriva ha llevado al maestro a arrinconarlo para ejercer de mero fontanero del conocimiento, es decir, el encargado de abrir o cerrar las llaves de paso por las que se dejan fluir los supuestos saberes. No es artífice de estos, el creador de la inquietud en el alma de sus alumnos, sino un medio, una especie de mal director de orquesta que organiza el grupo en su supuesto acercamiento a los contenidos. El debate se abre: ¿la escuela debe dejarse llevar por las corrientes dominantes o por el contrario debe analizar críticamente los caudales desbordados de esta postmodernidad demasiado líquida?

LUIS QUIÑONES es licenciado en Filología Española, trabaja como profesor en Rivas-Vaciamadrid y es autor de varios libros, entre ellos, el ensayo La oveja negra que devoró el manual de literatura. Su novela Crónica del último invierno fue finalista del Premio de la Crítica de Madrid.